الجهاز التنفسى

=Respiratory system

ويبطن التجويف الأنفي غشاء مخاطي رقيق ومهدب تتخلله شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية ويعمل هذا الغشاء على تسخين أو تبريد الهواء الداخل إلى الرئة وكذلك ترطيبه، بينما تقوم الأهداب بتحريك المخاط باتجاه البلعوم. وينمو على الجلد الداخلي لمقدمة الأنف أو المنخار شعر خفيف يعمل على اصطياد ذرات الغبار التي تدخل مع الهواء بينما يقوم السائل المخاطي الذي تفرزه بطانة التجويف الأنفي بامتصاص ذرات الغبار وإخراجها عند التمخط. وتنفتح القناتان الدمعيتان (tear ducts) أسفل الحيد السفلي (inferior turbinate) حيث تمتدان من الحويصلات الدمعية الموجود في مقلتي العينيين.

ويوجد

على جوانب التجويف الأنفي أربعة أزواج من التجاويف محفورة داخل عظام

الجمجمة تسمى الجيوب الأنفية (Sinuses) وهي مبطنة بغشاء مخاطي مهدب

(ciliated mucous membrane). وتتصل الجيوب الأنفية بالتجويف الأنفي من خلال

فتحات ضيقة يتم من خلالها إدخال الهواء إليها وإخراج الإفرازات المائية من

بطانتها إلى الأنف حيث تعمل هذه الإفرازات على ترطيب الأنف.

ويوجد في سقف التجويف الأنفي رقعتان من طبقة مخاطية يحتوي كل منها على ما يقرب من خمسة ملايين مستقبل شمي (Olfactory receptors) تستخدم في حاسة الشم (Olfactory or smelling sense).

أما الوظيفة الثالثة لهذه القواطع فهي بعثرة الهواء المستنشق لكي تمكنه من الوصول إلى مستقبلات الشم الموجودة في سقف التجويف.

وكذلك تعمل هذه البعثرة للهواء المستنشق على تمرير جميع أجزائه على السطح المخاطي مرات عديدة لكي يتم تنقيته بشكل كامل من ذرات الغبار ولولا هذه الآلية لتعرضت الرئتين للتلف السريع بسبب تراكم الأوساخ فيها.

أما الوظيفة الرابعة للقواطع فتتعلق بتحسين خصائص الصوت الذي يخرج من الفم وكذلك الأنف عند التكلم وذلك بالتعاون مع الجيوب الأنفية. إن البشر بما يملكون من عقول لا يمكنهم أن يفطنوا لكل هذه الوظائف التي يقوم بها التجويف الأنفي، ولولا أنهم درسوا تركيب هذا التجويف دراسات مستفيضة لما تنبهوا لها أبدا. فكيف يمكن لإنسان عاقل مهما بلغ مستوى تعليمه أن يصدق أن تصميم هذا التجويف الأنفي قد تم تصميمه وتصنيعه بالصدفة!

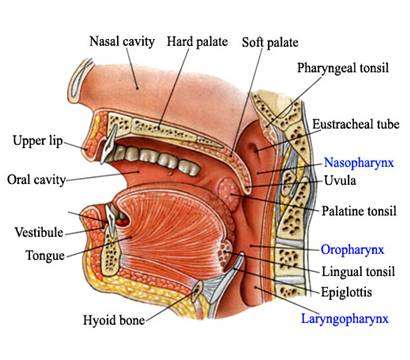

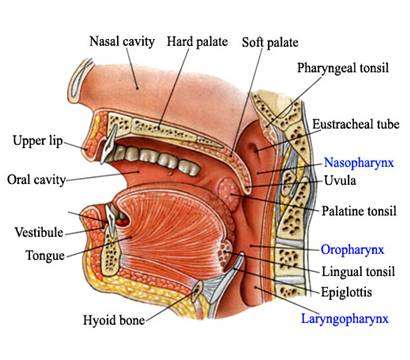

2- البلعوم (Pharynx ) :

أما المحطة الثانية فهي البلعوم ( Pharynx ) أو الحلق (Throat) وكذلك الزور وهو أنبوب عضلي طوله 13 سم وتتصل به سبع فتحات وهي فتحة الفم الخلفية وفتحتا الأنف الخلفيتان وفتحتا قناتي أستاكيوس وفتحة الحنجرة. وينقسم البلعوم إلى ثلاثة أجزاء وهي الجزء البلعومي الأنفي (Nasopharynx) وهو مبطن بغشاء مهدب كاذب (Pseudosratified ciliated membrane) حيث تساعد هذه الأهداب في تحريك المخاط باتجاه الفم. وفي الجدار الجانبي لهذا الجزء تفتح قناتا أستاكيوس حيث يمر خلال هاتين القناتين كمية قليلة من الهواء إلى الأذن الوسطى للمحافظة على توازن ضغط الهواء على جانبي الطبلة الأذن.

أما

الوظيفة الثانوية للبلعوم فهي استخدامه كفجوة رنينية (Resonating chamber)

تعمل على تقوية وترشيح بعض الترددات التي تولدها الحبال الصوتية مما يعمل

على تحسين نوعية الصوت.

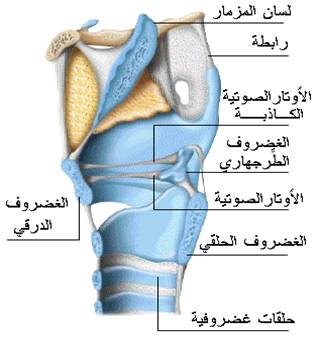

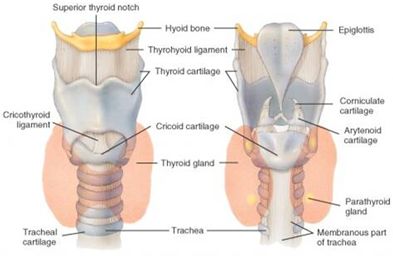

3 ـ الحنجرة ( : ( Larynx

أما

المحطة الثالثة في الجهاز التنفسي فهي الحنجرة (larynx) أو صندوق الصوت

(voice box) وهي صندوق غضروفي يقع في مقدمة الرقبة على مستوى الفقرات

العنقية الثالثة إلى السادسة.

ويوجد بها :

1ــ لسان المزمار (epiglottis) وهو على شكل ورقة النبات أو الملعقة، ويقوم لسان المزمار بإغلاق الحنجرة تماما عند بلع الطعام من خلال العضلات التي تتحكم بحركته.

ويمكننا تلخيص ذلك كالآتى :

4 - القصبة الهوائية والشعبتان الهوائيتان ( Trachea and Bronchi) :

ويبطن جدار القصبة الهوائية مادة طلائية مهدبة كاذبة (pseudostratified ciliated epithelium) تقوم بإفراز المواد المخاطية التي تساعد على ترطيب الهواء وتنقيته من الشوائب بينما تقوم الأهداب بالتذبذب من الأسفل إلى الأعلى لدفع الإفرازات المخاطية وإخراجها عن طريق الفم.

رسم يبين الخلايا والأهداب والمخاط :

وتتفرع القصبة الهوائية عند نهايتها إلى فرعين كبيرين من الشعب الهوائية

وهما الشعبتان الأَوليتان اليمنى واليسرى (Right and left primary bronchus)

حيث تدخل كل شعبة منهما إلى إحدى الرئتين فيما بينهما عند نهاية الثلث

الأعلى تقريبا.

وفي داخل الرئتين تتفرع كل شعبة من هاتين الشعبتين إلى شعب ثانوية (Secondary bronchus) وهي ثلاثة شعب في الرئة اليمنى تذهب لفصوصها الثلاث وشعبتين في الرئة اليسرى تذهب لفصيها الاثنين. وتتفرع الشعب الثانوية داخل كل فص من فصوص الرئة إلى فروع أصغر ثم أصغر لتكون ما يعرف بالشجيرة الشعيبية (Bronchial tree).

ويشبه تركيب الشعب الهوائية الأولية والثانوية تركيب القصبة الهوائية إلا إن غضاريفها كاملة الإستدارة حيث أن مهمتها الوحيدة هو تمرير الهواء. وفي الفروع المتوسطة من الشجرة يتم استبدال الغضاريف بصفيحة غضروفية بينما تختفي هذه الصفائح تماما في الأفرع الصغيرة والتي تعرف بالشعيبات (Bronchioles) حيث تتكون جدران هذه الشعيبات من ألياف عضلية ملساء.

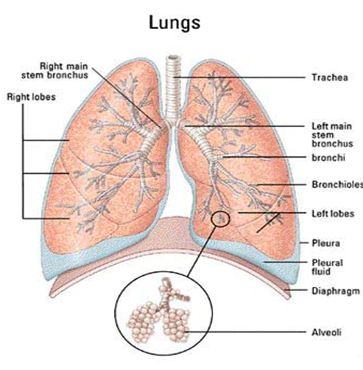

تسمح لنا رئاتنا باستخلاص الأكسجين الذي يحتاج إليه جسمنا، إلا أن عملها لا يقتصر على ذلك، فهي تقوم بدور أكبر منه بكثير. فهي تخلصنا أيضًا من ثاني أكسيد الكربون، أحد المخلفات التي تُنتج داخل الجسم، كما تؤدي دورًا حيويًّا في الغناء والصياح وحتى فى الضحك.

وبذلك تكون الرئتان المحطة النهائية والرئيسية في الجهاز التنفسي وهما تقعان في أعلى التجويف الصدري فوق الحجاب الحاجز، ويفصل بينهما القلب والشعبتان الهوائيتان الأوليتان ويبلغ متوسط وزنهما معا كيلوجرام واحد.

والرئة الواحدة لها شكل شبه مخروطي ترتكز قاعدتها على الحجاب الحاجز وتنقسم كل رئة إلى فصوص (Lobes) من خلال أخاديد تبدو واضحة على سطحها فالرئة اليمنى أكبر حجما من اليسرى وتتكون من ثلاثة فصوص بينما تتكون الرئة اليسرى من فصين فقط وذلك بسبب وجود قسم من القلب في نفس الحيز الذي تحتله الرئة اليسرى في القفص الصدري.

ويتكون كل فص من هذه الفصوص من حجرات صغيرة تعرف بالفصيصات (Lobules) ويغلف كل فصيص نسيج ضام مطاطي يحتوى على كثير من الأوعية الليمفاوية والأوردة والشرايين ولذا فإن الرئة تبدو كالإسفنجة.

صورة حقيقية لقطاع فى رئة وقصبة هوائية لخروف :

ويحيط بالرئتين داخل التجويف الصدري غشاء ليفي مصلي أملس يسمي الغشاء البلوري (pleura) يتكون من طبقتين تتألف كل طبقة منهما من صف واحد من الخلايا الطلائية وتلتصق الطبقة الداخلية أو الحشوية (visceral pleura) بالرئتين بينما تلتصق الطبقة الخارجية (parietal pleura) بالجدار الداخلي للقفص الصدري. ويوجد بين طبقتي الغشاء البلوري تجويفا يسمى التجويف الجنبي (Pleural cavity) والذي يحتوى على سائل مصلي (Serous fluids) يساعد على تكوين سطح انزلاقي للرئتين داخل القفص الصدري. وهذا الغشاء يحمي الرئتين من الاحتكاك بجدار القفص الصدري عند انتفاخهما في عملية التنفس وكذلك يخفف من أثر حركات نبض القلب علي الرئتين. أما الوظيفة الأهم للغشاء البلوري فهي العمل على تمدد الرئة مع تمدد القفص الصدري فعندما يتمدد القفص فإنه يسحب معه الطبقة الخارجية للغشاء فيبعده عن الطبقة الداخلية والذي يؤدي إلى هبوط الضغط في التجويف الجنبي مما يؤدي إلى تمدد الرئتين بسبب ارتفاع ضغط الهواء فيها عن الضغط في التجويف الجنبي.

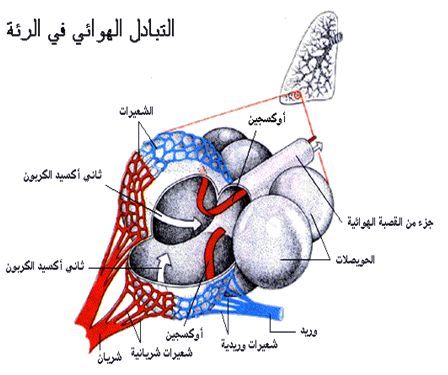

إن أهم مكونات الرئة هي الشعيبات الهوائية والتي تتكون جدرانها من خلايا طلائية حرشوفية مسطحة الشكل بدلا من الخلايا العادية الكروية الشكل. وتبرز من جدران هذه الشعيبات تجاويف صغيرة كروية الشكل كالبالونات تسمى الأسناخ الرئوية أو الحويصلات الهوائية (Alveoli) وتتكون جدرانها من طبقة واحدة من نوعين من الخلايا. فالنوع الأول وهي الأكثر عددا فتسمى الخلايا الحرشوفية البسيطة (simple squamous epithelium) وهي خلايا مسطحة الشكل رقيقة الجدران ومن خلالها يتم تبادل الغازات مع الدم. أما النوع الثاني وهي الأقل عددا فهي أيضا خلايا حرشوفية مهمتها إفراز مواد لها توتر سطحي عالي (surfactant) تعمل على إبقاء هذه الحويصلات في حالة الانتفاخ وتعمل كذلك على تجديد ما يتلف من خلايا.

ويبلغ عدد هذه الحويصلات في الرئتين 300 مليون حويصلة يتراوح قطر الواحدة منها بين 0,1 و 0,2 مم وتبلغ مساحة السطح الداخلى لجميع هذه الحويصلات ما يقرب من سبعين متر مربع وذلك لكي تتمكن الرئة من امتصاص الكمية اللازمة من الأوكسجين من الهواء وكذلك طرد ثاني أكسيد الكربون.

وتكون الحويصلات الهوائية التي تشترك في شعبة هوائية واحدة ما يسمى بالكيس الحويصلي أو السنخي (Alveolar sac) وله شكل أشبه ما يكون بقطف العنب.

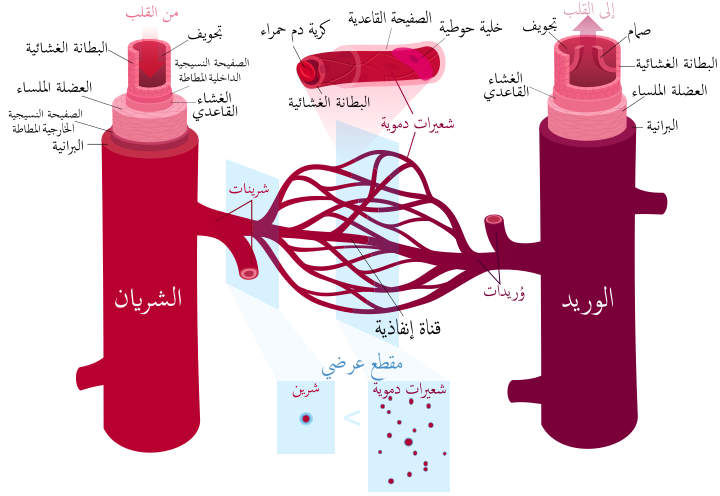

ويحيط بكل حويصلة من هذه الحويصلات شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية تعمل على عملية تبادل غازي الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الهواء الموجود في الحويصلات والدم الموجود في هذه الشعيرات وذلك عبر جدرانها المشتركة. ويوجد في الحيز الذي بين الحويصلات أنسجة ضامة غنية بألياف مرنة (elastic fibers) تعطي الرئتين الطبيعة المطاطية التي تتميز بها والتي تسهل من عملية انتفاخها.

إن الشريان الرئوي القادم من القلب عليه أن يتفرع إلى ثلاثمائة مليون فرع يصل كل واحد منها إلى إحدى الحويصلات ثم يتفرع كل فرع منها إلى شبكة كثيقة من الشعيرات الدموية تغطي كامل سطح الحويصلة التي لا يتجاوز قطرها 0.2 مم. ومن ثم تبدأ هذه الشعيرات الدموية بالاتحاد من جديد وهي على سطح الحويصلة لتكون فرع وريدي ومن ثم تبدأ هذه الأفرع الوريدة التي يبلغ عددها أيضا 300 مليون فرع بالاتحاد التدريجي لتكون الوريد الرئوي الذاهب إلى القلب.

ويحيط بكل حويصلة من هذه الحويصلات شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية تعمل على عملية تبادل غازي الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الهواء الموجود في الحويصلات والدم الموجود في هذه الشعيرات وذلك عبر جدرانهما الرقيقة المتلامسة .

آلية (ميكانيكية) عملية التنفس :

تتم عملية التنفس من خلال توسيع وتضييق القفص الصدري (Thoracic cage) وليس من خلال حركة ذاتية للرئتين فهما لا تحتويان على عضلات خاصة لإحداث مثل هذه الحركة.

تتم حركتا عملية التنفس بالتعاون بين القفص الصدرى والحجاب الحاجز :

ويتكون القفص الصدري من اثني عشر زوجاََ من زوائد عظمية تسمى الضلوع (ribs) تربطها ببعضها عضلات الضلوع أو العضلات الوربية (Intercostal muscles) وهو مخروطي الشكل له فتحتان العلوية منهما ضيقة وتمر منها القصبة الهوائية والمريء والأوعية الدموية والأعصاب. أما الفتحة السفلية فهي واسعة وهي مغلقة بالكامل بعضلات الحجاب الحاجز (Diaphragm) الذي يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني.

كما يساعد الحجاب الحاجز في عملية التبول و التبرز و ذلك من خلال زيادة الضغط داخل التجويف البطني.

وهو عضلة مخططة ـــ هيكلية (تتصل بالعظام ) ـــ إرادية ( أي من النو ع الذي تستطيع أن تتحكم به بإرادتك ) لكنه يمكن أن يتحرك بدون أن تتحكم به أى لا إرادياََ أيضا ،وهو من نوع الستار العريض.

شكل يوضح مكان الحجاب الحاجز بالنسبة للرئتين :

رسم يوضح اتجاه حركة الحجاب الحاجز ـــ حيث يتمدد وينكمش ـــ صعوداََ ونزولاََ :

وتتم عملية التنفس بشكل متواصل ودوري من خلال عمليتين متعاقبتين وهما :

عملية الشهيق (Inspiration) وفيها تنقبض عضلات الحجاب الحاجز وعضلات الضلوع فيهبط الحجاب الحاجز إلى الأسفل وترتفع الضلوع إلى الأعلى فيتسع بذلك تجويف القفص الصدري مما يجعل الهواء يتدفق إلى الداخل عبر الأنف أو الفم ، ثم عبر القصبة الهوائية التي تتفرع إلى شعبتي القصبة الهوائية، واحدة لكل رئة.

ومن ثم يدخل إلى الرئتين نتيجة انخفاض ضغط الهواء داخلهما وهي عملية تحتاج لبذل كمية من الطاقة.

أما في عملية الزفير (Expiration) فإن عضلات الضلوع والحجاب الحاجز تنبسط وتعود لوضعها الطبيعي فيقل بذلك حجم التجويف الصدري فيضغط على الرئتين مما يؤدي إلى طرد الهواء للخارج وهي عملية سلبية تتم بدون بذل أي جهد عضلي ولا تحتاج للطاقة.

وتحتوي الرئة المتوسعة على ألياف مرنة كانت قد تمددت أثناء الشهيق. وهذا النسيج المرن يشبه في سلوكه الخيوط المطاطية المشدودة، ويجعل الرئة تتقلص كالبالون المنكمش. وهذا يطرد الهواء خارج الصدر، وتصغر الرئة حتى تصل إلى الحجم الذي بدأ فيه التنفس. ولاتفرغ الرئتان بشكل كامل أثناء الزفير لأن جدار الصدر يبقيها في حالة متمددة جزئيًا.

شاهد فيديو :

يحدث التنفس الهادئ لا إراديًّا، ليس علينا أن نفكر لنتنفس.

التنفس هو عملية تلقائية للجسم يتحكم بها مركز الجهاز التنفسي في الدماغ، ولكن قد يتغير معدل التنفس لأسباب مختلفة .

يتم نقل الأوكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم ونقل ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين من خلال دورتين دمويتين تحدثان في الجهاز الدوري: وهما الدورة الدموية الصغرى(الرئوية ) والدورة الدموية الكبرى .

وفيديو ممتاز شامل للتنفس :

وفيديو :

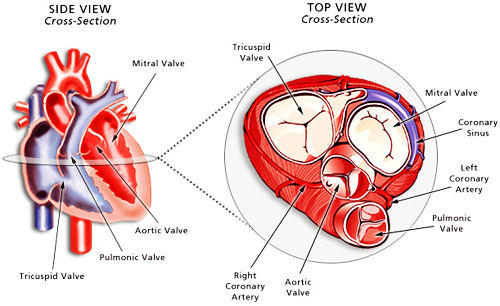

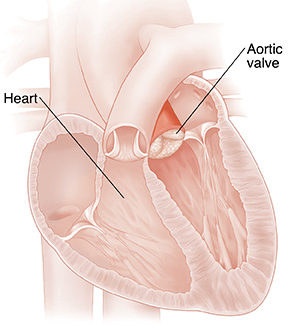

الجهاز الدورى

=Respiratory system

تحتاج

جميع الخلايا في أجسامنا إلى الأكسجين لإنتاج الطاقة وذلك للقيام بالعمليات الحيوية المختلفة وللتدفئة. ولكن عندما تنتج الخلايا طاقة تنتج كذلك ثاني أكسيد الكربون الضار .

نحصل على الأكسجين عن طريق استنشاق الهواء النقي، ونتخلص من ثاني أكسيد الكربون من الجسم عن طريق زفير الهواء الفاسد،ويتم ذلك بفضل الجهاز التنفسى والذى يتعاون مع الجهاز الدورى.

إذن الوظيفة الرئيسية للجهاز التنفسي هي توفير غاز الأوكسجين لكل خلية من خلايا الجسم ومن ثم تخليصها من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه هذه الخلايا.

وإلى جانب هذه الوظيفة الرئيسية يقوم الجهاز التنفسي بوظيفتين ثانويتين: أولاهما استخدام الهواء الخارج من الرئتين لتوليد الأصوات من خلال مروره على الحبال الصوتية ومن ثم الفم والأنف. وثانيهما استخدام الهواء المستنشق المحمل بالمواد المتطايرة من مختلف المصادر للتعرف على روائحها من خلال مستقبلات الشم الموجودة في سقف الأنف.

ملحوظة :يمكن تكبير الصور بالضغط عليها .

ولقد استعنت بالنقل من عدة مصادر وأضفت الصور والفيديوهات من الإنترنت وسجلت المصادر أسفل الرسالة .

نتنفس كثيرًا، نحو عشر مرات في الدقيقة! هل تساءلت من قبل كيف تسير عملية التنفس بهذه السلاسة؟

لنتعرف إذن على الجهاز التنفسى فى الإنسان :

يتكون الجهاز التنفسي من الأعضاء التالية :-

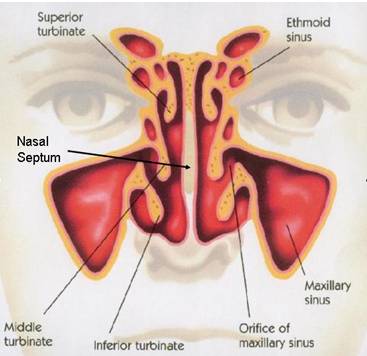

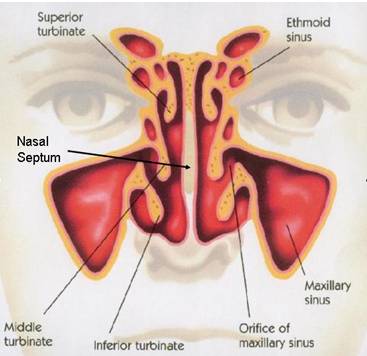

1- الأنف (Nose) :

الأنف هو أول محطة من محطات الجهاز التنفسي وهو ذو تركيب بديع .

قد تم تصميمه بحيث يخدم الوظائف الثلاث للجهاز التنفسي. ويتكون الأنف (nose) في جزئه الظاهر أو الخارجي من فتحتين أو قناتين متجاورتين تسميان المنخاريين (nares) يوجد بينهما فاصل غضروفي يسمى الحاجز الأنفي أو الوتيرة (nasal septum) والذي يمتد حتى نهاية التجويف الأنفي.

والمنخاران مبنيان من الأعلى من مادة غضروفية مرنة مكسوة بالجلد من الخارج والداخل مما يسهل من تحريك مقدمة أو أرنبة الأنف (nasal tip) وكذلك إغلاق الفتحتين من خلال الضغط على جوانب الأنف وذلك لإخراج المخاط أو لتجنب دخول الروائح الكريهة.

إن وظيفة المنخارين هي إدخال الهواء إلى تجويف الأنف وكان يكفي لو ترك الأمر للصدفة أن يكونا مجرد فتحتين في منتصف الوجه وبدون بروز ولكن المصمم هو الله عز وجل الذي أكرم الإنسان بهذا الوجه الجميل من خلال هذا التصميم البديع للجزء البارز من الأنف، والذي يأتي بأشكال لا حصر لها؛ لإحداث هذا التنوع في أشكال وجوه البشر.

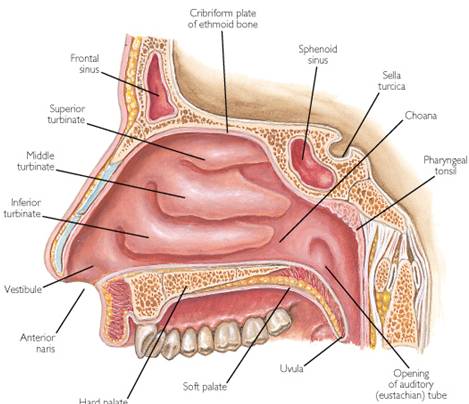

وينفتح المنخاران على تجويفين واسعين في مقدمة الجمجمة يطلق عليهما التجويف الأنفي (nasal cavity) والذي يحده من الأسفل سقف الفم المكون من الحنك الصلب (hard palate) والحنك الطري (soft palate) ومن الأعلى عظام الجمجمة وعظمة الأنف ومن الخلف والجوانب عظام الجمجمة. ويبرز من الجدارين الجانبيين للتجويف الأنفي ثلاثة قواطع عظمية رقيقة تقع فوق بعضها البعض تسمى الحيود العظمية (nasal turbinate or conchæ) تعمل على تقسيمه إلى تجاويف ثانوية (meatuses) وقد صممت أشكال هذه القواطع بطريقة بديعة بحيث تخدم الوظائف المختلفة للجهاز التنفسي.

نحصل على الأكسجين عن طريق استنشاق الهواء النقي، ونتخلص من ثاني أكسيد الكربون من الجسم عن طريق زفير الهواء الفاسد،ويتم ذلك بفضل الجهاز التنفسى والذى يتعاون مع الجهاز الدورى.

إذن الوظيفة الرئيسية للجهاز التنفسي هي توفير غاز الأوكسجين لكل خلية من خلايا الجسم ومن ثم تخليصها من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه هذه الخلايا.

وإلى جانب هذه الوظيفة الرئيسية يقوم الجهاز التنفسي بوظيفتين ثانويتين: أولاهما استخدام الهواء الخارج من الرئتين لتوليد الأصوات من خلال مروره على الحبال الصوتية ومن ثم الفم والأنف. وثانيهما استخدام الهواء المستنشق المحمل بالمواد المتطايرة من مختلف المصادر للتعرف على روائحها من خلال مستقبلات الشم الموجودة في سقف الأنف.

ملحوظة :يمكن تكبير الصور بالضغط عليها .

ولقد استعنت بالنقل من عدة مصادر وأضفت الصور والفيديوهات من الإنترنت وسجلت المصادر أسفل الرسالة .

نتنفس كثيرًا، نحو عشر مرات في الدقيقة! هل تساءلت من قبل كيف تسير عملية التنفس بهذه السلاسة؟

لنتعرف إذن على الجهاز التنفسى فى الإنسان :

يتكون الجهاز التنفسي من الأعضاء التالية :-

1- الأنف (Nose) :

الأنف هو أول محطة من محطات الجهاز التنفسي وهو ذو تركيب بديع .

قد تم تصميمه بحيث يخدم الوظائف الثلاث للجهاز التنفسي. ويتكون الأنف (nose) في جزئه الظاهر أو الخارجي من فتحتين أو قناتين متجاورتين تسميان المنخاريين (nares) يوجد بينهما فاصل غضروفي يسمى الحاجز الأنفي أو الوتيرة (nasal septum) والذي يمتد حتى نهاية التجويف الأنفي.

والمنخاران مبنيان من الأعلى من مادة غضروفية مرنة مكسوة بالجلد من الخارج والداخل مما يسهل من تحريك مقدمة أو أرنبة الأنف (nasal tip) وكذلك إغلاق الفتحتين من خلال الضغط على جوانب الأنف وذلك لإخراج المخاط أو لتجنب دخول الروائح الكريهة.

إن وظيفة المنخارين هي إدخال الهواء إلى تجويف الأنف وكان يكفي لو ترك الأمر للصدفة أن يكونا مجرد فتحتين في منتصف الوجه وبدون بروز ولكن المصمم هو الله عز وجل الذي أكرم الإنسان بهذا الوجه الجميل من خلال هذا التصميم البديع للجزء البارز من الأنف، والذي يأتي بأشكال لا حصر لها؛ لإحداث هذا التنوع في أشكال وجوه البشر.

وينفتح المنخاران على تجويفين واسعين في مقدمة الجمجمة يطلق عليهما التجويف الأنفي (nasal cavity) والذي يحده من الأسفل سقف الفم المكون من الحنك الصلب (hard palate) والحنك الطري (soft palate) ومن الأعلى عظام الجمجمة وعظمة الأنف ومن الخلف والجوانب عظام الجمجمة. ويبرز من الجدارين الجانبيين للتجويف الأنفي ثلاثة قواطع عظمية رقيقة تقع فوق بعضها البعض تسمى الحيود العظمية (nasal turbinate or conchæ) تعمل على تقسيمه إلى تجاويف ثانوية (meatuses) وقد صممت أشكال هذه القواطع بطريقة بديعة بحيث تخدم الوظائف المختلفة للجهاز التنفسي.

|

ويبطن التجويف الأنفي غشاء مخاطي رقيق ومهدب تتخلله شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية ويعمل هذا الغشاء على تسخين أو تبريد الهواء الداخل إلى الرئة وكذلك ترطيبه، بينما تقوم الأهداب بتحريك المخاط باتجاه البلعوم. وينمو على الجلد الداخلي لمقدمة الأنف أو المنخار شعر خفيف يعمل على اصطياد ذرات الغبار التي تدخل مع الهواء بينما يقوم السائل المخاطي الذي تفرزه بطانة التجويف الأنفي بامتصاص ذرات الغبار وإخراجها عند التمخط. وتنفتح القناتان الدمعيتان (tear ducts) أسفل الحيد السفلي (inferior turbinate) حيث تمتدان من الحويصلات الدمعية الموجود في مقلتي العينيين.

ويوجد في سقف التجويف الأنفي رقعتان من طبقة مخاطية يحتوي كل منها على ما يقرب من خمسة ملايين مستقبل شمي (Olfactory receptors) تستخدم في حاسة الشم (Olfactory or smelling sense).

إن الوظيفة الرئيسية للتجويف الأنفي هى الحيلولة دون دخول الهواء من الجو

مباشرة إلى الرئة حيث أن درجة حرارة الهواء في الجو تختلف كثيرا عن درجة

الحرارة في داخل الرئة التي هي نفس درجة حرارة الجسم وقد يدمر الهواء

البارد أو الساخن الخلايا الرقيقة والحساسة المبطنة للحويصلات الهوائية في

الرئة. إن أول ما يدخل من الهواء إلى الرئة عند الشهيق هو الهواء الموجود

في التجويف الأنفي والذي تساوي درجة حرارته درجة حرارة الجسم تقريبا حيث

يتم تسخينه أو تبريده في الفترة ما بين الشهيق والزفير وذلك من خلال الغشاء

المبطن لهذا التجويف والمليء بالشعيرات الدموية. وتلعب الحيود أو القواطع

الأنفية دورا مهما في تمكين الأنف من القيام بوظائفه فهي :

أولا تزيد من المساحة الداخلية للتجويف الأنفي بحيث يتم تسخين او تبريد الهواء الموجود فيه وكذلك ترطيبه في وقت قصير وهو الوقت فيما بين الشهيق والزفير. وهي تعمل

ثانيا على الحد من دخول الهواء مباشرة من الجو إلى الرئة وبذلك تمكن الجهاز التنفسي من سحب الهواء المكيف الموجود في التجويف الأنفي ويحل محله الهواء القادم من الجو مباشرة.

أولا تزيد من المساحة الداخلية للتجويف الأنفي بحيث يتم تسخين او تبريد الهواء الموجود فيه وكذلك ترطيبه في وقت قصير وهو الوقت فيما بين الشهيق والزفير. وهي تعمل

ثانيا على الحد من دخول الهواء مباشرة من الجو إلى الرئة وبذلك تمكن الجهاز التنفسي من سحب الهواء المكيف الموجود في التجويف الأنفي ويحل محله الهواء القادم من الجو مباشرة.

أما الوظيفة الثالثة لهذه القواطع فهي بعثرة الهواء المستنشق لكي تمكنه من الوصول إلى مستقبلات الشم الموجودة في سقف التجويف.

تبدو مستقبلات الشم فى الصورة فى القواطع باللون الأصفر :

وكذلك تعمل هذه البعثرة للهواء المستنشق على تمرير جميع أجزائه على السطح المخاطي مرات عديدة لكي يتم تنقيته بشكل كامل من ذرات الغبار ولولا هذه الآلية لتعرضت الرئتين للتلف السريع بسبب تراكم الأوساخ فيها.

أما الوظيفة الرابعة للقواطع فتتعلق بتحسين خصائص الصوت الذي يخرج من الفم وكذلك الأنف عند التكلم وذلك بالتعاون مع الجيوب الأنفية. إن البشر بما يملكون من عقول لا يمكنهم أن يفطنوا لكل هذه الوظائف التي يقوم بها التجويف الأنفي، ولولا أنهم درسوا تركيب هذا التجويف دراسات مستفيضة لما تنبهوا لها أبدا. فكيف يمكن لإنسان عاقل مهما بلغ مستوى تعليمه أن يصدق أن تصميم هذا التجويف الأنفي قد تم تصميمه وتصنيعه بالصدفة!

2- البلعوم (Pharynx ) :

أما المحطة الثانية فهي البلعوم ( Pharynx ) أو الحلق (Throat) وكذلك الزور وهو أنبوب عضلي طوله 13 سم وتتصل به سبع فتحات وهي فتحة الفم الخلفية وفتحتا الأنف الخلفيتان وفتحتا قناتي أستاكيوس وفتحة الحنجرة. وينقسم البلعوم إلى ثلاثة أجزاء وهي الجزء البلعومي الأنفي (Nasopharynx) وهو مبطن بغشاء مهدب كاذب (Pseudosratified ciliated membrane) حيث تساعد هذه الأهداب في تحريك المخاط باتجاه الفم. وفي الجدار الجانبي لهذا الجزء تفتح قناتا أستاكيوس حيث يمر خلال هاتين القناتين كمية قليلة من الهواء إلى الأذن الوسطى للمحافظة على توازن ضغط الهواء على جانبي الطبلة الأذن.

الأجزاء الثلاثة ملونة بالأزرق ثم الأخضر ثم القرمزى :

أما

الجزء البلعومي الفمي (Oropharynix) فهو ممر مشترك للهواء والطعام ويوجد

فيه زوجان من اللوز وهما لوزتا الحنك أو الفك (Palatine tonsil) ولوزتا

اللسان (Lingual tonsil).

ويتم فصل هذا الجزء عن التجويف الفمي من خلال اللهاة (Uvula) وهي نهاية الحنك الطري وذلك لتأمين مرور الهواء من خلاله أثناء مضغ الطعام. ويقوم الحنك الطري واللهاة كذلك بإغلاق الجزء البلعومي الأنفي أثناء بلع الطعام لكي لا يصل أي جزء منه إلى التجويف الأنفي.

أما الجزء البلعومي الحنجري (Laryngopharynix) فهو الجزء الذي يتفرع فيه البلعوم إلى جزئين أحدهما بشكل مباشر إلى المرئ والآخر إلى الحنجرة (Larynx) من خلال بوابة يتم التحكم بفتحها وإغلاقها باستخدام لسان المزمار. إن الوظيفة الرئيسية للبلعوم هي استخدامه كممر مشترك للهواء القادم من الأنف الى القصبة الهوائية وكممر للغذاء القادم من الفم الى المرئ. ويقوم لسان المزمار (epiglottis) بإغلاق مجرى التنفس عند فتحة الحنجرة بشكل تلقائي عندما يقوم الإنسان ببلع الطعام فيحول دون دخوله إلى القصبة الهوائية. وتتجلى حكمة الخالق سبحانه وتعالى في تصميم هذا المجرى المشترك؛ حيث أنه يحقق غايتين بالغتي الأهمية: فالأولى استخدام الفم كبديل عن الأنف في عملية التنفس، فعندما يصاب الإنسان بالزكام قد تنغلق فتحتا الأنف كليا بسبب تراكم الإفرازات فيهما، وفي هذا الحال يقوم الفم مقام الأنف في إدخال الهواء إلى الرئتين.

ويتم فصل هذا الجزء عن التجويف الفمي من خلال اللهاة (Uvula) وهي نهاية الحنك الطري وذلك لتأمين مرور الهواء من خلاله أثناء مضغ الطعام. ويقوم الحنك الطري واللهاة كذلك بإغلاق الجزء البلعومي الأنفي أثناء بلع الطعام لكي لا يصل أي جزء منه إلى التجويف الأنفي.

أما الجزء البلعومي الحنجري (Laryngopharynix) فهو الجزء الذي يتفرع فيه البلعوم إلى جزئين أحدهما بشكل مباشر إلى المرئ والآخر إلى الحنجرة (Larynx) من خلال بوابة يتم التحكم بفتحها وإغلاقها باستخدام لسان المزمار. إن الوظيفة الرئيسية للبلعوم هي استخدامه كممر مشترك للهواء القادم من الأنف الى القصبة الهوائية وكممر للغذاء القادم من الفم الى المرئ. ويقوم لسان المزمار (epiglottis) بإغلاق مجرى التنفس عند فتحة الحنجرة بشكل تلقائي عندما يقوم الإنسان ببلع الطعام فيحول دون دخوله إلى القصبة الهوائية. وتتجلى حكمة الخالق سبحانه وتعالى في تصميم هذا المجرى المشترك؛ حيث أنه يحقق غايتين بالغتي الأهمية: فالأولى استخدام الفم كبديل عن الأنف في عملية التنفس، فعندما يصاب الإنسان بالزكام قد تنغلق فتحتا الأنف كليا بسبب تراكم الإفرازات فيهما، وفي هذا الحال يقوم الفم مقام الأنف في إدخال الهواء إلى الرئتين.

أما

الغاية الثانية فهي استخدام الهواء الذي يخرج من الرئتين في عملية إحداث

الأصوات التي تصدرها الحبال الصوتية والتي تمر على مكونات الفم لتنتج

الكلام.

3 ـ الحنجرة ( : ( Larynx

والحنجرة أكثر بروزا عند الرجال فيما يعرف بتفاحة آدم ، بينما لا

يكاد يظهر هذا البروز عند النساء وذلك لأغراض جمالية.

|

ويوجد بها :

1ــ لسان المزمار (epiglottis) وهو على شكل ورقة النبات أو الملعقة، ويقوم لسان المزمار بإغلاق الحنجرة تماما عند بلع الطعام من خلال العضلات التي تتحكم بحركته.

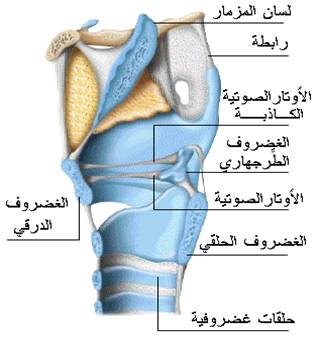

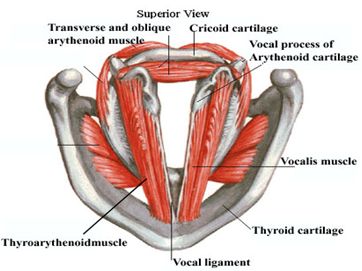

2 ــ الأحبال الصوتية :

ويوجد في منتصف تجويف الحنجرة زوجان من الأغشية يقعان فوق بعضهما البعض ويتكون كل غشاء من ثنيتين (folds) تبرزان من الجدار الداخلى للحنجرة وتكون الثنيتان فيما بينهما فتحة طولية تمتد من مقدمة الحنجرة إلى مؤخرتها ويتم التحكم بمقدار الفتحة بعضلات مربوطة بالغضاريف الطرجهارية. فالغشاء السفلي يسمى الحبال أو الأوتار الصوتية الحقيقية (true vocal folds) بينما يسمى الغشاء العلوي بالحبال الصوتية الزائفة (false vocal folds).

ويتم التحكم في مقدار اتساع الفتحتين من خلال

تحريك عضلات مرتبطة بالغضروفين الطرجهاريين تقوم بابعادهما أو تقريبهما من

بعضهما البعض وكذلك تعمل على شد أو إرخاء الحبال الصوتية وذلك لأغراض تغيير

تردد النغمات التي تولدها.

ويتم التحكم في مقدار اتساع الفتحتين من خلال

تحريك عضلات مرتبطة بالغضروفين الطرجهاريين تقوم بابعادهما أو تقريبهما من

بعضهما البعض وكذلك تعمل على شد أو إرخاء الحبال الصوتية وذلك لأغراض تغيير

تردد النغمات التي تولدها.

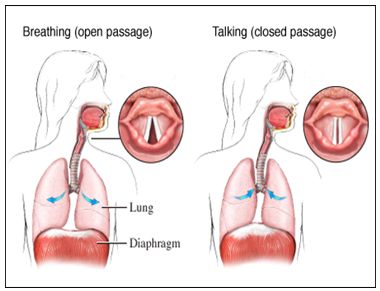

رسم يوضح غلق ممر الهواء جزئياََ مع ضغطه للخارج فى حالة الزفير عند الكلام (إلى اليمين) ،ورسم يوضح فتح ممر الهواء وجذبه إلى الداخل فى حالة الشهيق وهنا لا يمكن إصدار الأصوات (إلى اليسار):

ويوجد في منتصف تجويف الحنجرة زوجان من الأغشية يقعان فوق بعضهما البعض ويتكون كل غشاء من ثنيتين (folds) تبرزان من الجدار الداخلى للحنجرة وتكون الثنيتان فيما بينهما فتحة طولية تمتد من مقدمة الحنجرة إلى مؤخرتها ويتم التحكم بمقدار الفتحة بعضلات مربوطة بالغضاريف الطرجهارية. فالغشاء السفلي يسمى الحبال أو الأوتار الصوتية الحقيقية (true vocal folds) بينما يسمى الغشاء العلوي بالحبال الصوتية الزائفة (false vocal folds).

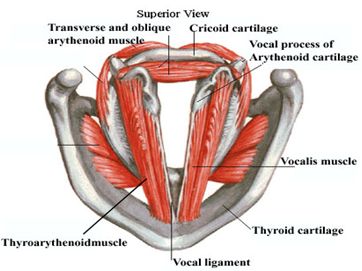

رسم يوضح شكلا علوياََ لمنطقة الأحبال الصوتية :

رسم يوضح غلق ممر الهواء جزئياََ مع ضغطه للخارج فى حالة الزفير عند الكلام (إلى اليمين) ،ورسم يوضح فتح ممر الهواء وجذبه إلى الداخل فى حالة الشهيق وهنا لا يمكن إصدار الأصوات (إلى اليسار):

|

ومن

الجدير بالذكر أن الفتحتين الموجودتين في الحبال الصوتية الحقيقية

والكاذبة تفتحان وتغلقان معا وهما مفتوحتان بكامل اتساعهما في الوضع

الطبيعي وذلك لتمرير هواء التنفس أما عند الكلام فإنه يتم إغلاقهما جزئيا

لتوليدالصوت. أما الحبال الصوتية الحقيقية فوظيفتها

الرئيسية هو توليد الأصوات من خلال اهتزازها بفعل تيار الهواء الذي يمر

عليها خارجا من الرئتين. وعندما يمر الهواء الخارج من الرئتين بقوة كافية على الحبال

الصوتية فإنها تبدأ بالاهتزاز منتجة نغمات صوتية (sound tones) (Resonating chamber).

تعدُّ الأوتار الصوتية هي المصدر الرئيسي للصوت في الإنسان، وهي

عبارة عن حزم صغيرة من النسيج الرقيق على امتداد الحنجرة. تقوم الحنجرة

بعملية شد الأوتار الصوتية وإرخائها في طرفي فتحة موجودة في القصبة

الهوائية.عندما يتكلم الشخص تضغط عضلات الحنجرة على الأوتار فتضيق الفتحة،

ويهز الهواء الخارج من الرئتين الأوتار المشدودة فينتج عن ذلك الصوت.

عند التنفس، تسترخي الأوتار الصوتية، فتكون فتحة على شكل حرف V،

تسمح بدخول الهواء. وعند التكلم، تُجذب الأوتار الصوتية بالعضلات الملتصقة

بها، مما يُضيّق الفتحة. ثم عند اندفاع الهواء من الرئتَين، عبْر الحنجرة،

يهز الهواء الأوتار الصوتية المشدودة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث الأصوات.

نلاحظ أن صوت

الرجل أكثر غلظة، بينما صوت المرأة يكون أكثر رقة، والسبب في ذلك أن

الأحبال الصوتية للرجل أطول وأكثر سماكة، بينما أحبال المرأة الصوتية أقصر

وأكثر دقة، تهتز أحبال الرجل الصوتية بمعدل أقل من اهتزاز أحبال المرأة

الصوتية، لذلك ينشأ هذا الاختلاف في طبقة الصوت بين الجنسين.

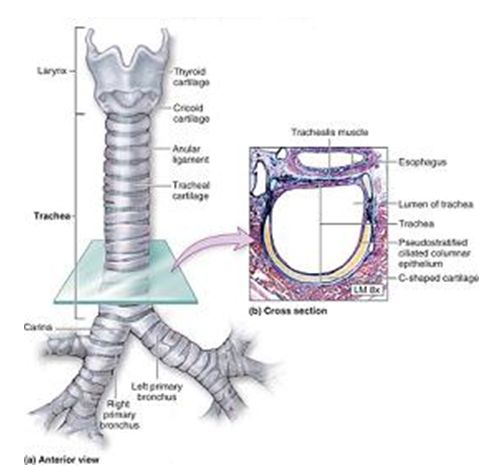

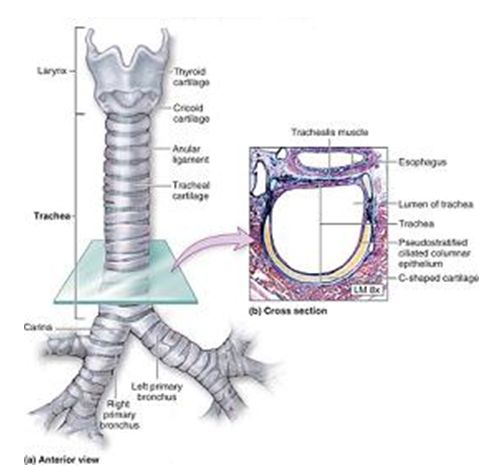

4 - القصبة الهوائية والشعبتان الهوائيتان ( Trachea and Bronchi) :

أما

المحطة الرابعة فهي القصبة الهوائية ( Trachea ) وهي أنبوبة أسطوانية

الشكل يتراوح طولها بين 10 سم و 16 سم بينما يتراوح قطرها بين 2 سم و 3 سم

وتقع أمام المريء مباشرة وتمتد من الحنجرة عند مستوى الفقرة الرقبية

السادسة إلى مستوى الفقرة الصدرية الخامسة حيث تتفرع إلى الشعبتين

الهوائيتين. ويتكون جدار القصبة الهوائية من حلقات غضروفية دائريةــــ لكى يكون الأنبوب مفتوحا بشكل دائمـــ وهى غير

مكتملة من الجهة الخلفية على شكل حدوة الفرس يبلغ عددها 20 حلقة. ويوجد في

الجزء المفتوح من الحلقة ألياف عضلية ملساء (fibroelastic ligaments) تربط

نهايات الحلقة الغضروفية وتعمل على تضييق قطر الحلقة عند انقباضها. إن عدم

اكتمال الحلقات الغضروفية في القصبة الهوائية يسهل حركة الطعام في المريء والذي

يقع خلف القصبة الهوائية مباشرة أي أن جداريهما متلاصقين عند الجزء الخالي من المادة الغضروفية.

رسم يوضح الحنجرة والقصبة الهوائية والشعبتان الهوائيتان (إلى اليسار )ثم قطاعاََ فى القصبة الهوائية

البلعوم ملتصقاً بهامن فوق حيث لاتوجد غضاريف (إلى اليمين):

رسم يوضح الحنجرة والقصبة الهوائية والشعبتان الهوائيتان (إلى اليسار )ثم قطاعاََ فى القصبة الهوائية

البلعوم ملتصقاً بهامن فوق حيث لاتوجد غضاريف (إلى اليمين):

بوجود الحلقات الغضروفية يمكن للقصبة

الهوائية أن تتمدد وتتقلص في الاتجاه

العامودي بسبب وجود عضلات ملساء بين هذه الحلقات. إن مثل هذا التمدد

والتقلص للقصبة الهوائية ضروري جدا لتأدية بعض المهام كالسماح للحنجرة

بالتحرك إلى الأعلى عند بلع الطعام لكي يتم إغلاق فتحتها بشكل محكم من قبل

لسان المزمار.

ويبطن جدار القصبة الهوائية مادة طلائية مهدبة كاذبة (pseudostratified ciliated epithelium) تقوم بإفراز المواد المخاطية التي تساعد على ترطيب الهواء وتنقيته من الشوائب بينما تقوم الأهداب بالتذبذب من الأسفل إلى الأعلى لدفع الإفرازات المخاطية وإخراجها عن طريق الفم.

رسم يبين الخلايا والأهداب والمخاط :

صورة حقيقية تحت المجهر الإلكترونى تبين الأهداب على جدار القصبة الهوائية :

وفي داخل الرئتين تتفرع كل شعبة من هاتين الشعبتين إلى شعب ثانوية (Secondary bronchus) وهي ثلاثة شعب في الرئة اليمنى تذهب لفصوصها الثلاث وشعبتين في الرئة اليسرى تذهب لفصيها الاثنين. وتتفرع الشعب الثانوية داخل كل فص من فصوص الرئة إلى فروع أصغر ثم أصغر لتكون ما يعرف بالشجيرة الشعيبية (Bronchial tree).

ويشبه تركيب الشعب الهوائية الأولية والثانوية تركيب القصبة الهوائية إلا إن غضاريفها كاملة الإستدارة حيث أن مهمتها الوحيدة هو تمرير الهواء. وفي الفروع المتوسطة من الشجرة يتم استبدال الغضاريف بصفيحة غضروفية بينما تختفي هذه الصفائح تماما في الأفرع الصغيرة والتي تعرف بالشعيبات (Bronchioles) حيث تتكون جدران هذه الشعيبات من ألياف عضلية ملساء.

الشجرة التنفسية :

5- الرئتان (Lungs) :

تسمح لنا رئاتنا باستخلاص الأكسجين الذي يحتاج إليه جسمنا، إلا أن عملها لا يقتصر على ذلك، فهي تقوم بدور أكبر منه بكثير. فهي تخلصنا أيضًا من ثاني أكسيد الكربون، أحد المخلفات التي تُنتج داخل الجسم، كما تؤدي دورًا حيويًّا في الغناء والصياح وحتى فى الضحك.

وبذلك تكون الرئتان المحطة النهائية والرئيسية في الجهاز التنفسي وهما تقعان في أعلى التجويف الصدري فوق الحجاب الحاجز، ويفصل بينهما القلب والشعبتان الهوائيتان الأوليتان ويبلغ متوسط وزنهما معا كيلوجرام واحد.

والرئة الواحدة لها شكل شبه مخروطي ترتكز قاعدتها على الحجاب الحاجز وتنقسم كل رئة إلى فصوص (Lobes) من خلال أخاديد تبدو واضحة على سطحها فالرئة اليمنى أكبر حجما من اليسرى وتتكون من ثلاثة فصوص بينما تتكون الرئة اليسرى من فصين فقط وذلك بسبب وجود قسم من القلب في نفس الحيز الذي تحتله الرئة اليسرى في القفص الصدري.

ويتكون كل فص من هذه الفصوص من حجرات صغيرة تعرف بالفصيصات (Lobules) ويغلف كل فصيص نسيج ضام مطاطي يحتوى على كثير من الأوعية الليمفاوية والأوردة والشرايين ولذا فإن الرئة تبدو كالإسفنجة.

صورة حقيقية لقطاع فى رئة وقصبة هوائية لخروف :

ويحيط بالرئتين داخل التجويف الصدري غشاء ليفي مصلي أملس يسمي الغشاء البلوري (pleura) يتكون من طبقتين تتألف كل طبقة منهما من صف واحد من الخلايا الطلائية وتلتصق الطبقة الداخلية أو الحشوية (visceral pleura) بالرئتين بينما تلتصق الطبقة الخارجية (parietal pleura) بالجدار الداخلي للقفص الصدري. ويوجد بين طبقتي الغشاء البلوري تجويفا يسمى التجويف الجنبي (Pleural cavity) والذي يحتوى على سائل مصلي (Serous fluids) يساعد على تكوين سطح انزلاقي للرئتين داخل القفص الصدري. وهذا الغشاء يحمي الرئتين من الاحتكاك بجدار القفص الصدري عند انتفاخهما في عملية التنفس وكذلك يخفف من أثر حركات نبض القلب علي الرئتين. أما الوظيفة الأهم للغشاء البلوري فهي العمل على تمدد الرئة مع تمدد القفص الصدري فعندما يتمدد القفص فإنه يسحب معه الطبقة الخارجية للغشاء فيبعده عن الطبقة الداخلية والذي يؤدي إلى هبوط الضغط في التجويف الجنبي مما يؤدي إلى تمدد الرئتين بسبب ارتفاع ضغط الهواء فيها عن الضغط في التجويف الجنبي.

إن أهم مكونات الرئة هي الشعيبات الهوائية والتي تتكون جدرانها من خلايا طلائية حرشوفية مسطحة الشكل بدلا من الخلايا العادية الكروية الشكل. وتبرز من جدران هذه الشعيبات تجاويف صغيرة كروية الشكل كالبالونات تسمى الأسناخ الرئوية أو الحويصلات الهوائية (Alveoli) وتتكون جدرانها من طبقة واحدة من نوعين من الخلايا. فالنوع الأول وهي الأكثر عددا فتسمى الخلايا الحرشوفية البسيطة (simple squamous epithelium) وهي خلايا مسطحة الشكل رقيقة الجدران ومن خلالها يتم تبادل الغازات مع الدم. أما النوع الثاني وهي الأقل عددا فهي أيضا خلايا حرشوفية مهمتها إفراز مواد لها توتر سطحي عالي (surfactant) تعمل على إبقاء هذه الحويصلات في حالة الانتفاخ وتعمل كذلك على تجديد ما يتلف من خلايا.

ويبلغ عدد هذه الحويصلات في الرئتين 300 مليون حويصلة يتراوح قطر الواحدة منها بين 0,1 و 0,2 مم وتبلغ مساحة السطح الداخلى لجميع هذه الحويصلات ما يقرب من سبعين متر مربع وذلك لكي تتمكن الرئة من امتصاص الكمية اللازمة من الأوكسجين من الهواء وكذلك طرد ثاني أكسيد الكربون.

وتكون الحويصلات الهوائية التي تشترك في شعبة هوائية واحدة ما يسمى بالكيس الحويصلي أو السنخي (Alveolar sac) وله شكل أشبه ما يكون بقطف العنب.

ويحيط بكل حويصلة من هذه الحويصلات شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية تعمل على عملية تبادل غازي الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الهواء الموجود في الحويصلات والدم الموجود في هذه الشعيرات وذلك عبر جدرانها المشتركة. ويوجد في الحيز الذي بين الحويصلات أنسجة ضامة غنية بألياف مرنة (elastic fibers) تعطي الرئتين الطبيعة المطاطية التي تتميز بها والتي تسهل من عملية انتفاخها.

صورة حقيقية تحت المجهر الإلكترونى تبين الحوصلات الهوائية باللون الأزرق والشعيرات الدموية باللون الأحمر :

إن الشريان الرئوي القادم من القلب عليه أن يتفرع إلى ثلاثمائة مليون فرع يصل كل واحد منها إلى إحدى الحويصلات ثم يتفرع كل فرع منها إلى شبكة كثيقة من الشعيرات الدموية تغطي كامل سطح الحويصلة التي لا يتجاوز قطرها 0.2 مم. ومن ثم تبدأ هذه الشعيرات الدموية بالاتحاد من جديد وهي على سطح الحويصلة لتكون فرع وريدي ومن ثم تبدأ هذه الأفرع الوريدة التي يبلغ عددها أيضا 300 مليون فرع بالاتحاد التدريجي لتكون الوريد الرئوي الذاهب إلى القلب.

ويحيط بكل حويصلة من هذه الحويصلات شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية تعمل على عملية تبادل غازي الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الهواء الموجود في الحويصلات والدم الموجود في هذه الشعيرات وذلك عبر جدرانهما الرقيقة المتلامسة .

|

آلية (ميكانيكية) عملية التنفس :

تتم عملية التنفس من خلال توسيع وتضييق القفص الصدري (Thoracic cage) وليس من خلال حركة ذاتية للرئتين فهما لا تحتويان على عضلات خاصة لإحداث مثل هذه الحركة.

تتم حركتا عملية التنفس بالتعاون بين القفص الصدرى والحجاب الحاجز :

ويتكون القفص الصدري من اثني عشر زوجاََ من زوائد عظمية تسمى الضلوع (ribs) تربطها ببعضها عضلات الضلوع أو العضلات الوربية (Intercostal muscles) وهو مخروطي الشكل له فتحتان العلوية منهما ضيقة وتمر منها القصبة الهوائية والمريء والأوعية الدموية والأعصاب. أما الفتحة السفلية فهي واسعة وهي مغلقة بالكامل بعضلات الحجاب الحاجز (Diaphragm) الذي يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني.

رسم يوضح مكان الأضلاع التي تحمي الرئتين وغيرهما من الأعضاء الموجودة داخل القفص الصدري

مثل القلب.

ما هو الحجاب الحاجز؟

هو حاجز عضلي على شكل قبة أسفل الرئتين والقلب، يفصل بين تجويفى الصدر والبطن، وهو أحد الأعضاء الرئيسة في عملية التنفس، و يساعد في عمليات العطس والتقيؤ والسعال والبكاء وغيره.كما يساعد الحجاب الحاجز في عملية التبول و التبرز و ذلك من خلال زيادة الضغط داخل التجويف البطني.

وهو عضلة مخططة ـــ هيكلية (تتصل بالعظام ) ـــ إرادية ( أي من النو ع الذي تستطيع أن تتحكم به بإرادتك ) لكنه يمكن أن يتحرك بدون أن تتحكم به أى لا إرادياََ أيضا ،وهو من نوع الستار العريض.

رسم يوضح مكان الحجاب الحاجز بالنسبة للقفص الصدرى :

رسم يوضح اتجاه حركة الحجاب الحاجز ـــ حيث يتمدد وينكمش ـــ صعوداََ ونزولاََ :

وتتم عملية التنفس بشكل متواصل ودوري من خلال عمليتين متعاقبتين وهما :

عملية الشهيق (Inspiration) وفيها تنقبض عضلات الحجاب الحاجز وعضلات الضلوع فيهبط الحجاب الحاجز إلى الأسفل وترتفع الضلوع إلى الأعلى فيتسع بذلك تجويف القفص الصدري مما يجعل الهواء يتدفق إلى الداخل عبر الأنف أو الفم ، ثم عبر القصبة الهوائية التي تتفرع إلى شعبتي القصبة الهوائية، واحدة لكل رئة.

ومن ثم يدخل إلى الرئتين نتيجة انخفاض ضغط الهواء داخلهما وهي عملية تحتاج لبذل كمية من الطاقة.

أما في عملية الزفير (Expiration) فإن عضلات الضلوع والحجاب الحاجز تنبسط وتعود لوضعها الطبيعي فيقل بذلك حجم التجويف الصدري فيضغط على الرئتين مما يؤدي إلى طرد الهواء للخارج وهي عملية سلبية تتم بدون بذل أي جهد عضلي ولا تحتاج للطاقة.

وتحتوي الرئة المتوسعة على ألياف مرنة كانت قد تمددت أثناء الشهيق. وهذا النسيج المرن يشبه في سلوكه الخيوط المطاطية المشدودة، ويجعل الرئة تتقلص كالبالون المنكمش. وهذا يطرد الهواء خارج الصدر، وتصغر الرئة حتى تصل إلى الحجم الذي بدأ فيه التنفس. ولاتفرغ الرئتان بشكل كامل أثناء الزفير لأن جدار الصدر يبقيها في حالة متمددة جزئيًا.

شاهد فيديو :

التنفس : كيف تتم عملية الشهيق والزفير

يحدث التنفس الهادئ لا إراديًّا، ليس علينا أن نفكر لنتنفس.

التنفس هو عملية تلقائية للجسم يتحكم بها مركز الجهاز التنفسي في الدماغ، ولكن قد يتغير معدل التنفس لأسباب مختلفة .

يمكننا

كذلك التنفس بقوة أشد. فعند ممارسة الرياضة أو الغناء بصوتٍ عالٍ، أو في

حالة احتياجنا إلى المزيد من الهواء أو الأكسجين، نستطيع أن نأخذ نفسًا

أعمق (إراديا ). نستخدم عضلات مختلفة لزيادة حجم الصدر على نحو أكثر حدة. ومثلما يحدث

في أثناء التنفس الهادئ يَسحب تمدُّدُ القفص الصدري الهواءَ إلى الداخل

بحيث تمتلئ الرئتان بالهواء. يتسبب ارتخاء القفص الصدري في دفع الهواء إلى

الخارج. تستطيع العضلات كذلك الضغط على القفص الصدري بحيث ينكمش أكثر من

ذلك ويدفع المزيد من الهواء إلى الخارج. وبما أن التمدد والانكماش يكونان

أكبر في هذه الحالة، يندفع حجمٌ أكبر من الهواء داخل وخارج الرئتين، ويحصل

جسمنا على إمداد أكبر من الأكسجين، أو يصير لدينا المزيد من الهواء لنصدر

الصوت.

يتم نقل الأوكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم ونقل ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين من خلال دورتين دمويتين تحدثان في الجهاز الدوري: وهما الدورة الدموية الصغرى(الرئوية ) والدورة الدموية الكبرى .

رسم يوضح الدورة الدموية الصغرى(الرئوية ) :

فيديو ممتاز :

STD 07 _ Science - Respiratory System

وفيديو ممتاز شامل للتنفس :

Respiratory system

و فيديو:

الجهاز التنفسي

وفيديو :

الجهاز التنفسي مترجم للغة العربية

شاهد أيضا فيديو الرسوم المتحركة الشهير كان ياما كان الحياة الحلقة الخاصة بالتنفس في الانسان وهو صالح للصغار والكبار

وفيديو :

صحتك أولا ً - الجهاز التنفسي : عملية التنفس

شاهد أيضاََ :

الجهاز الدورى

Circulatory system

المصادرويوجد المزيد من المعلومات :

موقع إعجاز القرآن والسنة

موقع المعرفة

:fill(FFCC00,1)/heart_inner_section-577d5c673df78cb62c939314.jpg)

:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-598167278-5b47abf4c9e77c0037f4fedf.jpg)